广东大妗姐陈燕冰:从首饰匠到婚礼守护者,用匠心传承岭南婚俗

清晨六点,广州荔湾区的一间老茶楼里,陈燕冰正与几位街坊围坐闲聊。桌上摆着一壶普洱,茶香氤氲中,她笑谈自己从首饰匠到大妗姐的“跨界人生”。

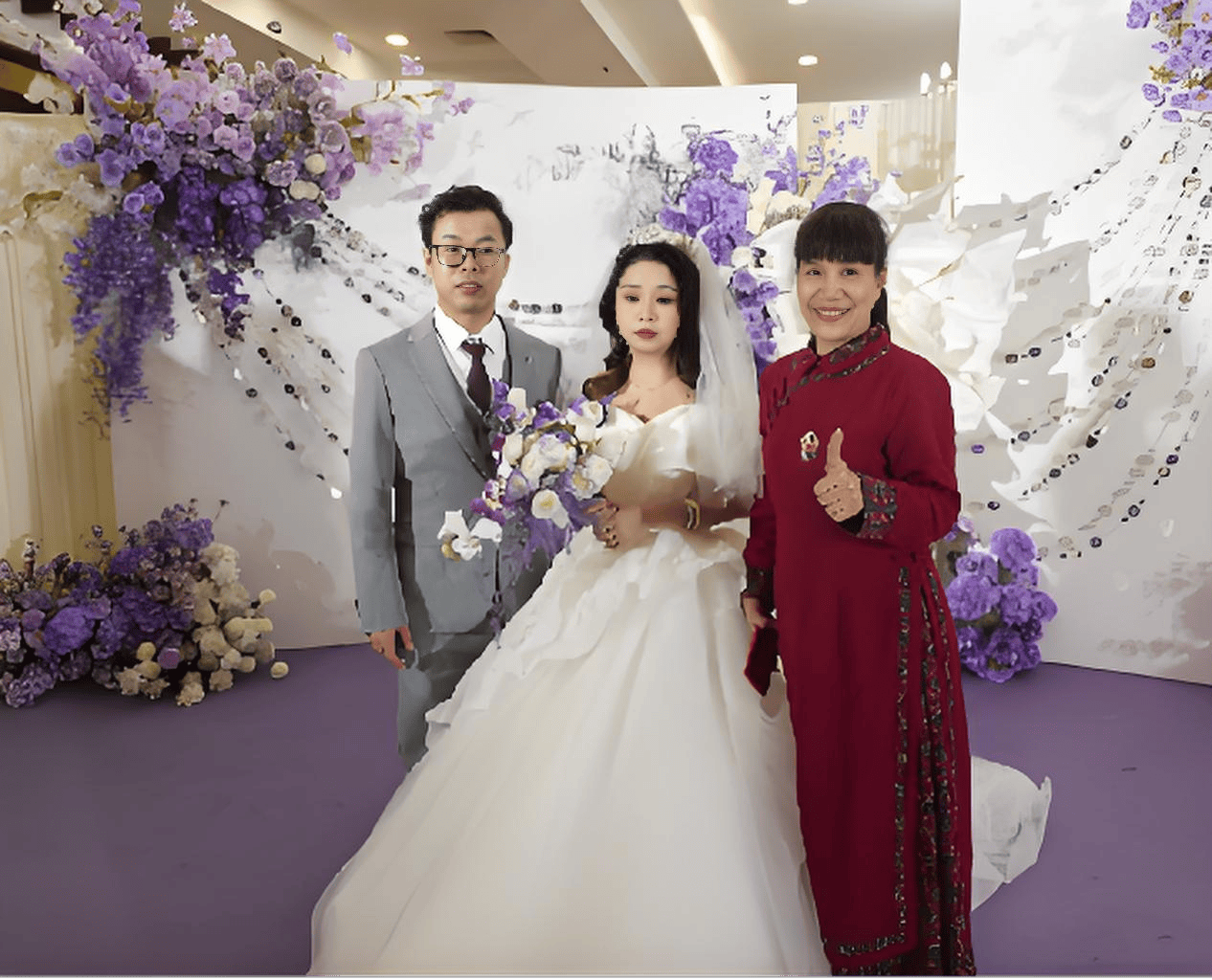

广东大妗姐陈燕冰

广东大妗姐陈燕冰

“以前在首饰厂做镶嵌,每天要盯着细碎的宝石,一坐就是十几个小时。后来转行做文职,学电脑时连开机键都找不到,只能拿本子把操作步骤全记下来。”陈燕冰回忆起职业生涯的转折点,语气中带着几分自嘲,“但这些经历教会我一件事——再复杂的活,只要肯用心琢磨,总能练出一套自己的门道。”

退休后,这位“广州土著”决定投身大妗姐行业。“小时候看邻居办喜事,总觉得热闹得像过节。现在年轻人结婚,很多传统规矩都忘了,长辈又觉得‘没仪式感’。”陈燕冰说,她最初只是帮朋友策划婚礼,后来发现这行“真不是光会讲吉利话就行”。

广东大妗姐陈燕冰

广东大妗姐陈燕冰

于是,她主动找到岭南婚俗文化传承人、金牌大妗姐陈秀冰拜师。师徒见面那日,陈秀冰指着满墙的凤冠霞帔笑道:“做我们这行,光懂流程还不够,得把每件嫁衣的纹样、每句祝词的出处都摸透。”

在陈秀冰的指导下,陈燕冰开始系统学习岭南婚俗的“三书六礼”、花轿仪仗、敬茶改口等环节。她随师父走访佛山紫南村的婚俗文化馆,在南风古灶观摩传统婚嫁道具;也跟着师父的团队参与集体婚礼策划,从布置“龙凤烛台”到设计“合卺酒”环节,她逐渐掌握了将古礼融入现代婚礼的诀窍。

广东大妗姐陈燕冰

广东大妗姐陈燕冰

“大妗姐不是‘婚礼主持人’,更像是文化的翻译官。”陈燕冰指着手机里一张照片解释:一位来自潮汕的新人在本地结婚,她特意将“三茶六礼”与广州的“过大礼”习俗结合,“潮汕人讲究‘茶不离手’,我就建议他们在敬茶时用凤凰单枞,既保留了原乡风味,又能让本地长辈觉得体面”。

广东大妗姐陈燕冰

广东大妗姐陈燕冰

如今,陈燕冰有空的时候,她都会去陈秀冰的婚俗文化馆“听课”——从辨认不同朝代的婚服纹样,到演练“跨火盆”时的站位细节,师父的严谨让陈燕冰既紧张又敬畏。

“师父常说,大妗姐手里捧的不只是茶盏,而是千百年来的家族祝福。”陈燕冰感慨。去年她为一对异地恋新人操办婚礼时,特意在“合欢被”上绣了“粤语与客家话”的双语祝福语,“陈师父教我们,婚礼的‘融合感’比‘复古感’更重要”。

在陈燕冰看来,大妗姐行业最考验“情商”。“有一次男方父母坚持要‘押妆’,女方却觉得这是旧时‘卖女儿’的陋习。”她一边安抚双方情绪,一边将“押妆”改为“押喜帖”,用红包代替银元,“既保留了长辈的仪式感,又让新人觉得新派”。

夕阳西下时,陈燕冰翻出手机里的婚礼照片:凤冠上的珍珠在阳光下闪烁,花轿前的红绸缎铺成一条“幸福长路”。这位从首饰匠转身的文化守护者,正用她的方式,让岭南婚俗的烟火气代代相传。

中国婚俗文化专业委员会

《中国婚礼》杂志社

相关内容

文章评论

- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~

点击排行

- 109-12中国婚礼研究院蔡晓轩执行院长莅临苏州,探索婚嫁文旅融合新机遇

- 212-22执行主编刘秉季应邀参加西安“与大师同行”活动

- 304-082023年中国式婚礼发展峰会顺利落幕

- 409-05让餐饮传承工作,做婚俗改革的“守护者”、“传播者”、“践行者”

- 512-22中国民间文艺家协会婚庆文化专业委员会在人民大会堂举行了盛大的接牌仪式

- 604-08以婚俗文化推动铸牢中华民族共同体意识

- 712-22第十四届亚洲婚礼文化节圆满落幕

- 812-11空中婚礼充分体现了人民首创精神

- 912-22中国东方文化研究会婚姻家庭文化委员会在厦门召开成立大会

- 1012-222018年12月16日婚姻家庭文化委员会召开成立大会