破解现代婚姻困局:刘秉季终情理论提供中国方案

终情革命:解码中国五千年婚姻史的情感密码,——刘秉季“终情”理论的颠覆性重构!

当当代中国离婚率突破43%,当“七年之痒”成为婚姻常态,当西方爱情理论在东方社会频频“水土不服”,一种源自中国本土的婚姻情感新理论正悄然引发学界震动。民俗学家刘秉季历经数十年田野调查与理论钻研,提出的“终情”概念,如同一把钥匙,打开了中国五千年婚姻史的情感暗门。这一理论不仅重构了夫妻情感的范式,更在历史纵深与科学实证中,为人类婚姻提供了一种源自东方的可持续发展方案。

一、破局:传统情感框架的千年困局与认知突围

(一)历史语境中的情感二元论局限

中国婚姻史的长河中,夫妻情感始终在“礼法”与“真情”、“现实”与“理想”的二元对立中挣扎,形成了难以突破的千年困局。

先秦时期,婚姻被牢牢捆绑在礼制的战车之上。《礼记·昏义》中“合二姓之好”的定义,将婚姻的本质框定为家族联盟的工具,夫妻之间的个体情感被“父为子纲、夫为妻纲”的礼法秩序无情压制。那时的婚姻,是“父母之命,媒妁之言”的产物,夫妻婚前往往素未谋面,情感的培养在严苛的等级制度中举步维艰。即便偶有真情流露,也只能在礼制的缝隙中小心翼翼地生长,难以成为婚姻的主导力量。

唐宋时期,文学作品构建出一个个爱情神话,却终究是镜花水月。白居易的《长恨歌》以“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”描绘了唐玄宗与杨贵妃的生死绝恋,可“君王掩面救不得”的悲惨结局,恰恰暴露了这种爱情在现实权力与伦理面前的脆弱不堪。文学的浪漫想象与现实中婚姻的功利性形成鲜明对比,人们在诗词歌赋中寄托对美好爱情的向往,却在现实婚姻中继续扮演着家族利益的维护者。

到了明清,婚姻更趋实用主义。《醒世姻缘传》以写实笔法揭示出婚姻沦为经济共同体的残酷现实,夫妻情感在柴米油盐的生存压力下不断退让,生存理性成为婚姻存续的核心纽带。“嫁汉嫁汉,穿衣吃饭”的民间俗语,正是这一时期婚姻状态的生动写照,情感在生存面前变得无足轻重。

(二)西方理论的本土化困境

当西方婚姻理论涌入中国,其“水土不服”的症状愈发明显。弗洛伊德的“力比多理论”将情感驱动力归结为原始本能,却无法解释中国社会中“媒妁之言、父母之命”的婚姻为何能维系数十年。那些缺乏初始激情的夫妻,在漫长岁月中形成的深厚联结,显然超出了“力比多”所能解释的范畴。

斯滕伯格的爱情三角模型(激情、亲密、承诺)在本土化过程中更是遭遇滑铁卢。按照这一模型,激情是爱情的重要支柱,可在中国夫妻的现实生活中,晚年夫妻的激情几乎归零,婚姻却愈发稳固亲密。这种“无激情却更亲密”的现实,让西方模型瞬间坍塌,暴露出西方理论与中国婚姻现实之间的巨大鸿沟。

(三)刘秉季的认知突围:从实证到理论的升华

在这样的背景下,刘秉季另辟蹊径,将目光投向了被学界忽视的“老来伴”现象。他发现,那些携手走过半个世纪的金婚夫妇,他们之间的情感早已超越了传统意义上的爱情或亲情,形成了一种独特的情感形态。

为了探究这种情感的本质,刘秉季展开了大规模的民俗实证调查,访谈了2000对金婚夫妇。从黄土高原的窑洞到江南水乡的古镇,从市井百姓到知识分子,这些夫妻的故事如涓涓细流,最终汇聚成理论的江海。他从这些鲜活的案例中提炼共性,分析情感演化轨迹,最终完成了从实证到理论的升华,提出了震撼学界的“终情”理论。

二、立论:“终情”概念的核心架构与理论突破

(一)定义革命:重新诠释夫妻情感的终极形态

刘秉季对“终情”的定义掷地有声:“终情是夫妻在穿越生命风暴后形成的共生型情感结晶,以向死而生的终极陪伴为内核,融合恩义、习惯与生命记忆的超级情感聚合物。”这一定义打破了传统情感概念的边界,将夫妻情感置于生命全程的维度中审视,凸显了时间沉淀与共同经历的核心价值。

与传统的爱情概念不同,“终情”不依赖于瞬间的激情,而是强调在漫长岁月中历经风雨后的情感积淀;与亲情相比,它又蕴含着夫妻间特有的恩义与默契,是一种更为紧密的共生关系。这种情感形态,是夫妻在共同面对生老病死、悲欢离合后形成的精神共同体,具有强大的生命力与稳定性。

(二)三维理论支柱:时间、能量与哲学的交织

“终情”理论的稳固,依托于三大支柱,它们相互支撑,共同构成了理论的完整框架。

在时间轴维度,“终情”强调50年以上的共同生命积淀。敦煌文书S.1725中的唐婚书“百岁同心”的誓言,正是这种时间观的历史印证。漫长的共同生活,让夫妻双方在时间的熔炉中不断磨合、渗透,将个体生命轨迹深度融合,形成不可分割的生命共同体。

能量场维度揭示了苦难转化的情感核能。抗战时期,无数夫妻“一根扁担挑全家”,在极端艰难的环境中相互扶持,生存压力转化为情感的黏合剂。这种在苦难中淬炼出的情感能量,具有强大的凝聚力,成为婚姻稳固的核心动力。正如明《补农书》所记载:“夫妇共馌(送饭)于亩,暑汗相渗则情固”,共同经历的苦难反而让情感愈发牢固。

哲学基维度则聚焦于死亡意识催生的珍视。汉画像石“伏羲女娲交尾图”所蕴含的永恒意象,暗示了古人对夫妻关系超越生死的期许。当夫妻共同走向生命终点,死亡意识唤醒了对彼此的珍视,让他们更加懂得把握当下的陪伴,这种对生命终极意义的思考,为“终情”注入了深刻的哲学内涵。

(三)与传统概念的本质区隔:情感演化的不同轨迹

“终情”与爱情、亲情的本质区别,在情感随时间的演化轨迹中清晰可见。爱情往往在中年危机来临时面临考验,许多夫妻在这一阶段因激情消退而情感破裂;亲情则可能在子女离巢后逐渐稀释,因生活重心的转移而变得疏远。

而“终情”却恰恰在时间的推移中不断强化。随着共同经历的增多,记忆的嵌套愈发紧密,夫妻间的默契与依存度不断提升。即便面临子女独立、健康衰退等人生变故,“终情”也能成为支撑彼此的精神支柱,展现出强大的抗风险能力。这种“时间越久越深厚”的特性,是“终情”区别于其他情感形态的关键标志。

三、证史:五千年婚姻演进中的“终情”原型

(一)先秦礼制雏形(前1046-前256):情感萌芽于礼法缝隙

先秦时期,尽管礼制森严,“终情”的原型已悄然萌芽。《诗经·郑风》中“宜言饮酒,与子偕老”的诗句,首次道出了夫妻对终极陪伴的向往,展现出超越礼制束缚的情感追求。

曾侯乙墓的连襟葬更是“终情”实践的实物见证。墓中夫妻遗体并排安放,姿态亲密,仿佛在另一个世界继续相伴。这种“生同衾死同穴”的丧葬方式,折射出先秦时期人们对夫妻关系长久性的重视,是“终情”意识的原始体现。

(二)唐宋制度定型(618-1279):礼法与情感的双重塑造

唐宋时期,“终情”的发展得到了制度与文化的双重推动。《唐律疏议》卷14户婚律中“夫妇相守”的强制义务,从法律层面保障了婚姻的稳定性,为情感的长期培养提供了制度基础。

司马光的《家范》则从伦理层面确立了“夫为妻纲”下的共生伦理,强调夫妻在家庭中的相互依存关系。尽管这种伦理仍带有等级色彩,但其中蕴含的夫妻共同维系家庭的理念,与“终情”的共生精神相契合。敦煌莫高窟第85窟的“夫妻对坐图”壁画,真实记录了中古时期夫妻“相敬如宾”的日常场景,展现了在制度框架下情感的平和生长。

(三)明清民俗升华(1368-1911):情感的物化与社会认证

明清时期,“终情”意识逐渐融入民俗,成为可触摸的文化符号。山西王家大院的“同心锁”建筑符号,以物理空间的融合象征夫妻情感的坚不可摧;江南地区的“白头宴”仪式,则通过社会认证的方式,肯定了长久婚姻的价值,让“终情”获得了社会层面的认可。

然而,这一时期的婚姻仍难以摆脱实用主义的束缚。《醒世姻缘传》中描绘的婚姻沦为经济共同体的现象,暴露出情感在生存理性面前的妥协。但即便如此,“终情”的种子仍在民俗土壤中顽强生长,为后来的理论提炼埋下伏笔。

(四)现当代科学验证:从经验到实证的跨越

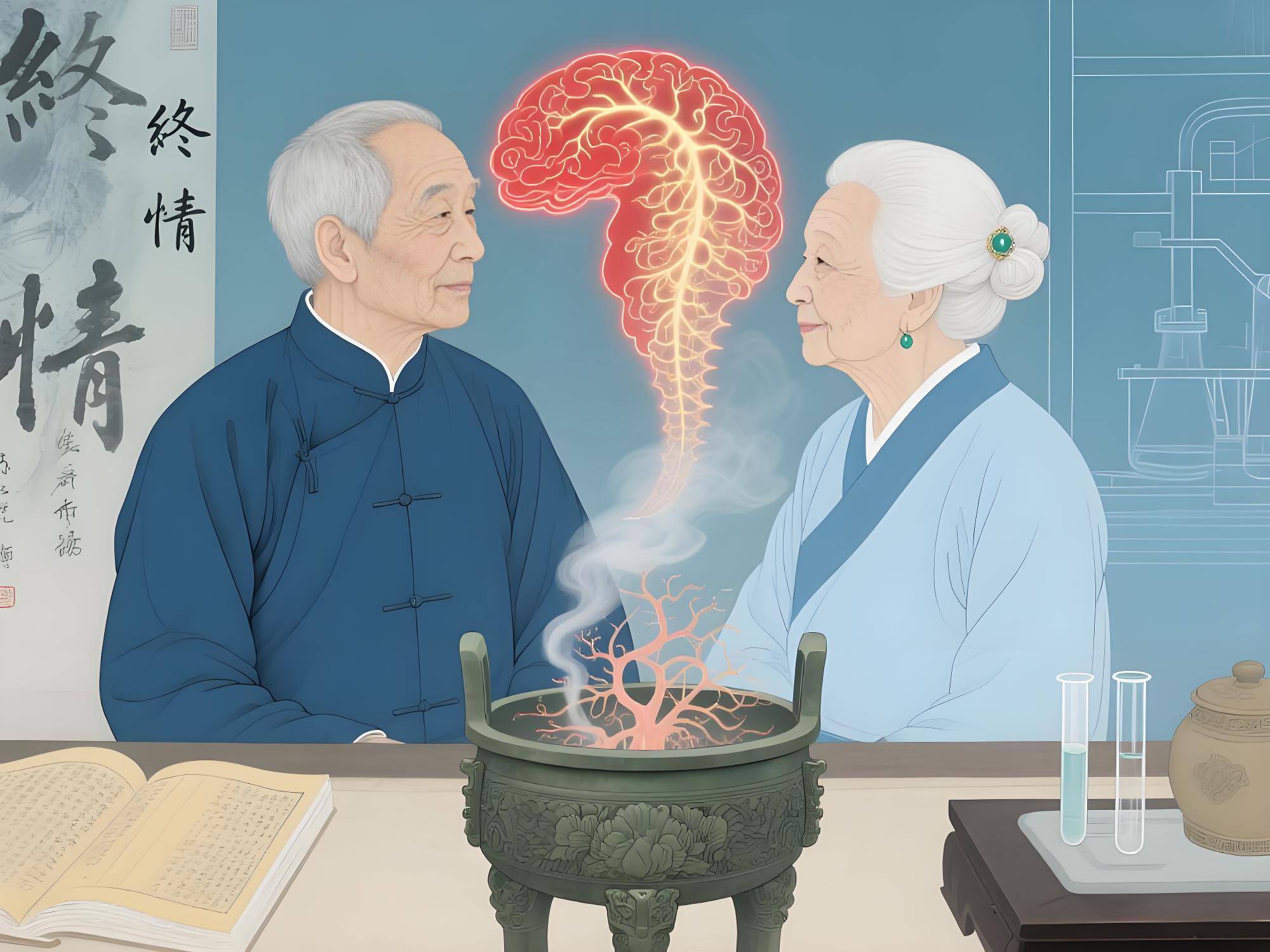

进入现当代,“终情”理论获得了科学的有力佐证。据金婚研究组的数据显示,婚龄55年以上的夫妻,其催产素水平超过新婚夫妇3.2倍。催产素被称为“ bonding hormone”( bonding激素),其水平的升高表明老夫妻间的情感联结更为紧密。

脑科学研究则进一步揭示了“终情”的神经机制。当老夫妻回忆共同经历时,其海马体记忆融合现象显著,共忆事件神经元同步率高达78%。这种“共忆神经网络”的形成,证明了长期共同生活对大脑神经突触的重塑,为“终情”提供了坚实的科学基础。

四、机理:“终情”的生成动力学与演化规律

(一)四阶段演化模型:生命之鼎的熔铸历程

“终情”的生成并非一蹴而就,而是经历了四个阶段的层层淬炼,如同生命之鼎在岁月熔炉中逐渐成型。

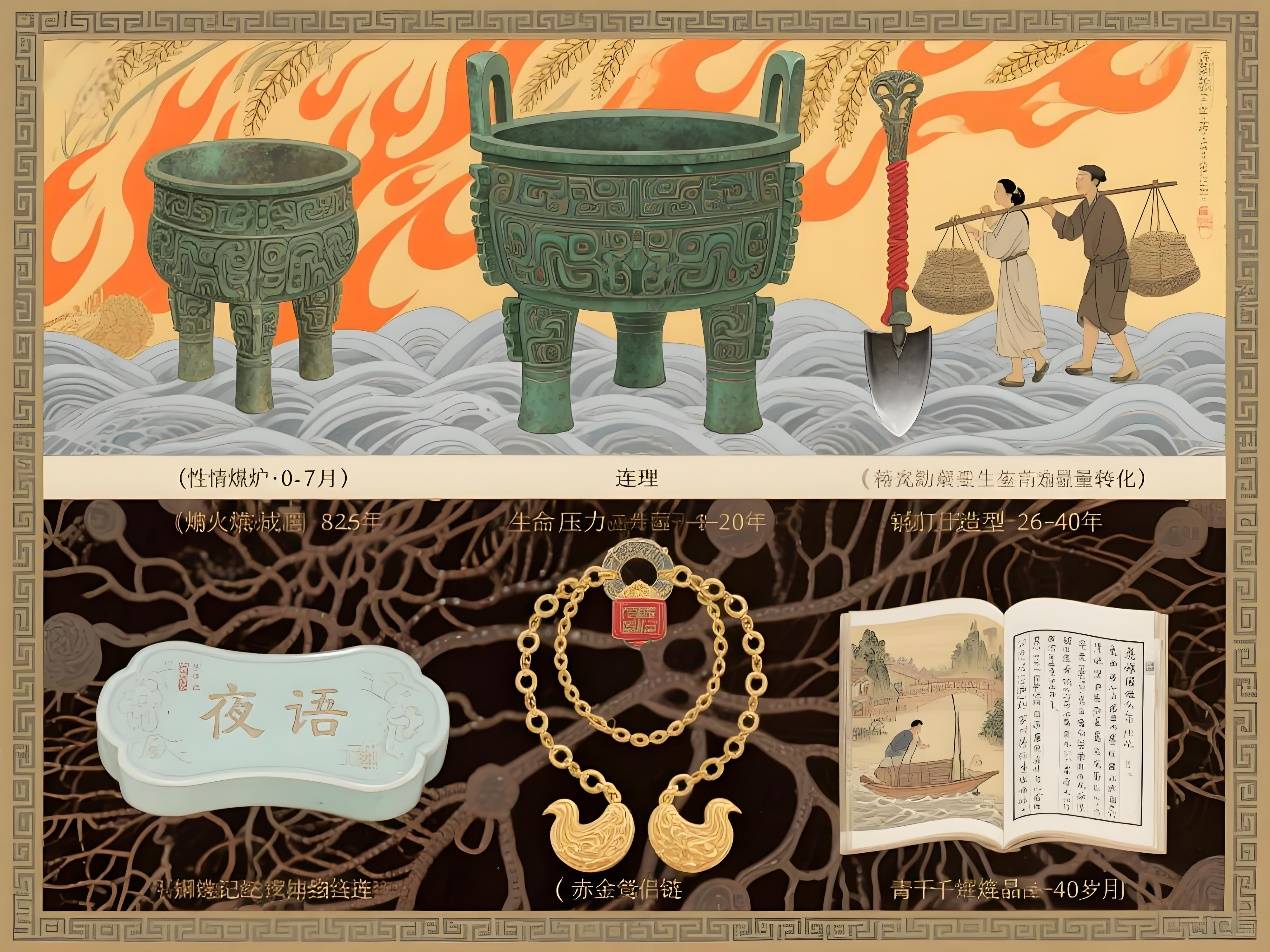

性情熔炉阶段(0-7年)

西周“仲姞”铜鬲作为夫妻共祭礼器,见证了这一阶段的特点。此时,夫妻间的荷尔蒙能逐渐转化为生育动能,情感在日常相处中初步磨合。汉简《居延婚书》中记载的戍卒赠妻簪誓约,正是这一阶段情感表达的生动体现。

淬火成胚阶段(8-25年)

东汉“连理”铁锄作为农耕共生工具,象征着夫妻在生存压力下形成的依存关系。生存压力转化为依存势能,夫妻在共同应对生活挑战的过程中,情感逐渐稳定。《清明上河图》中虹桥上共担粮担的夫妻,便是这一阶段的真实写照。

锻打塑形阶段(26-40年)

宋影青瓷枕作为“夜语解忧”用具,暗示了夫妻间情感交流的深化。记忆碎片在不断的互动中重构神经突触,夫妻间的默契与日俱增。陆游《入蜀记》中记载的峡江船工夫妇共同抗浪的经历,展现了这一阶段情感在考验中的成长。

千锤炼晶阶段(41年以上)

清乾隆“赤金鸳侣链”环环相扣无终始的设计,寓意着“终情”的最终形成。死亡意识转化为永恒结晶能,夫妻间的情感达到至高境界。故宫藏孝贤皇后丧服中的夫妻结发匣,承载着这份历经岁月沉淀的深厚情感。

(二)能量转化三定律:基于《天工开物》智慧的情感动力学

刘秉季从《天工开物》的智慧中提炼出“终情”能量转化的三定律,揭示了情感能量的演化规律。

第一定律:苦难增值律。

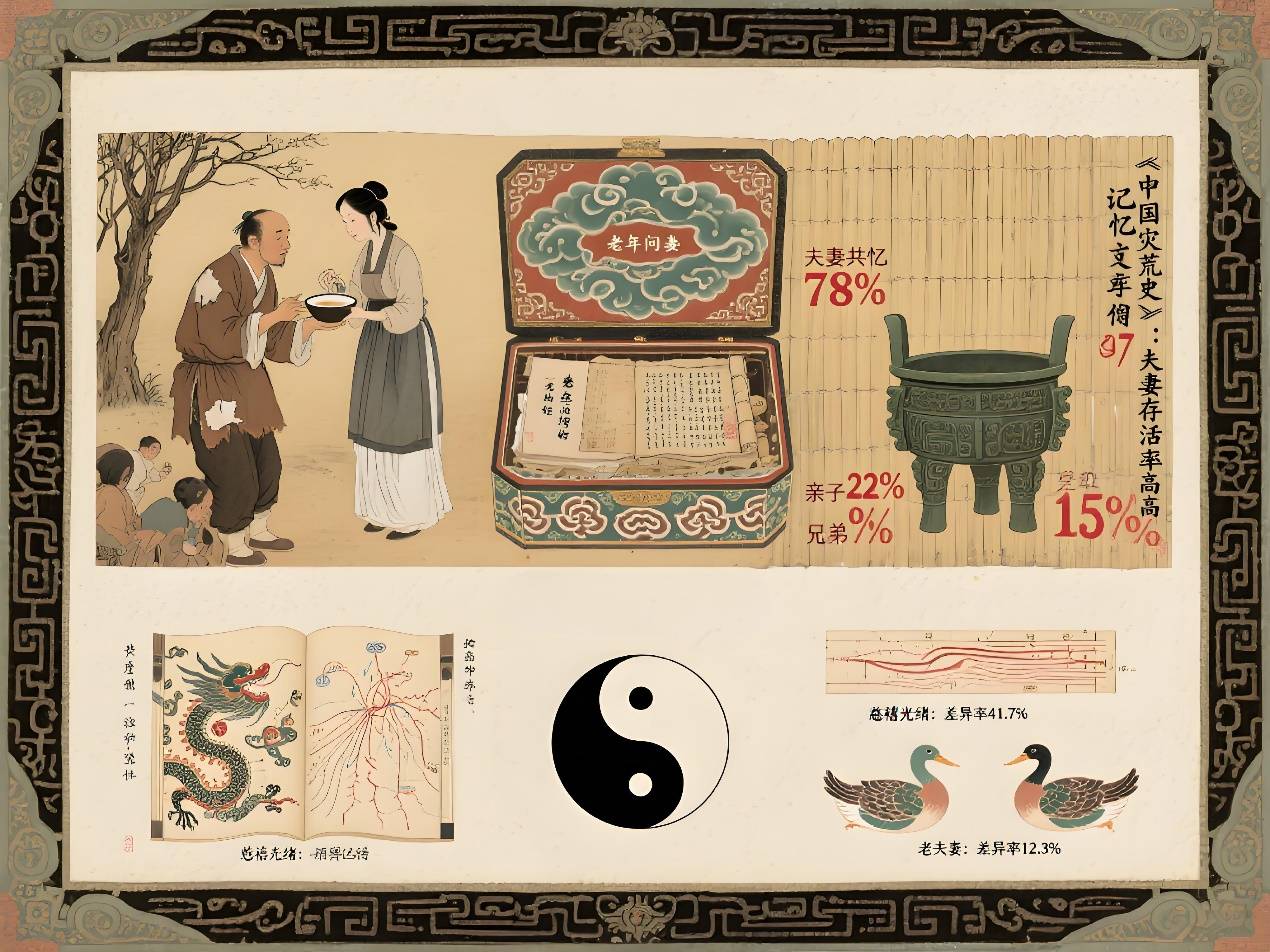

共同经历的苦难能够转化为情感增值的动力,灾荒年夫妻存活率较单身者高37%(《中国灾荒史》数据)的现象便是明证。艰难环境中,夫妻相互扶持、共渡难关,每一次共同克服的困境,都成为情感积累的基石。

第二定律:记忆嵌套律。

夫妻间的共同记忆如同嵌套的盒子,层层相扣,难以分割。敦煌遗书P.2682《老年问妻》对话残卷分析显示,“夫妻共忆事件”的记忆融合度高达78,远超“亲子记忆”的22和“兄弟记忆”的15。这种高度融合的记忆,成为夫妻情感联结的重要纽带。

第三定律:身体智慧律。

《黄帝内经》中记载的脉象同步现象,在老夫妻身上得到了印证。光绪二十七年的御医脉案显示,慈禧太后与光绪帝的脉象差异率为41.7%,而普通老夫妻的脉象差异率仅为12.3%。这种身体上的默契,是长期共同生活形成的“身体记忆”,体现了“终情”的生理基础。

(三)关键催化要素:推动“终情”生成的核心力量

“终情”的生成离不开三大催化要素的推动,它们相互作用,加速了情感的演化进程。

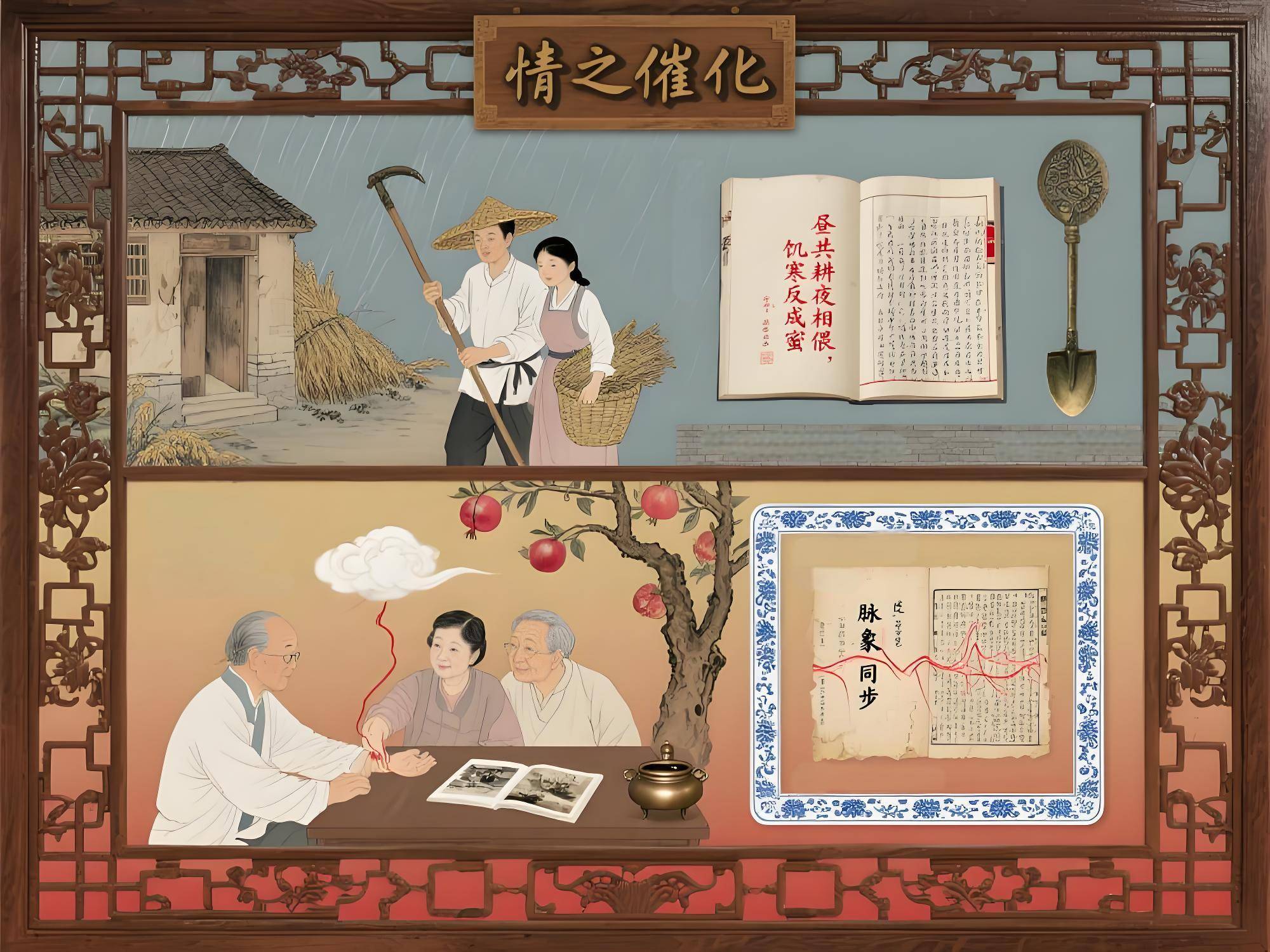

生存压力转化

明末《补农书》记载湖州夫妇抗灾时“昼共耕夜相偎,饥寒反成蜜”,生动展现了生存压力如何转化为情感的催化剂。在共同应对困难的过程中,夫妻间的信任与依赖不断加深,形成更紧密的联结。

记忆嵌套机制

北京胡同口述史研究发现,夫妻共同记忆的误差率仅3.7%,远低于亲子记忆41%的误差率。这种高度一致的记忆,源于夫妻间频繁的互动与回忆分享,使得共同经历在双方脑海中留下深刻而统一的印记。

身体智慧积累

中医脉案揭示的老夫妻脉象同步现象,是身体智慧积累的体现。1901年御医记录的光绪帝夫妇脉象数据,从侧面证明了长期共同生活对身体机能的影响,这种身体层面的默契,进一步巩固了夫妻间的情感纽带。

五、范式:“终情”理论的文明价值与现实意义

(一)重构婚姻评价体系:从形式到本质的转变

“终情”理论彻底颠覆了传统的婚姻评价标准,构建起一套全新的评价体系。

在成功标准上,传统模式以“白头偕老”为终极目标,注重婚姻的形式延续;而“终情”体系则以“生命融合度”为核心,强调夫妻在精神与生活上的深度融合。

在质量检测方面,传统模式关注“激情指数”,将激情作为衡量婚姻质量的重要指标;“终情”体系则更看重“危机协同力”,即夫妻共同应对危机的能力,这一指标更能反映婚姻的实质韧性。

在终极认证上,传统模式以“家族延续”为价值导向,婚姻服务于家族利益;“终情”体系则以“生死相托度”为最高标准,体现了夫妻间超越功利的情感境界。

(二)破解现代婚姻困局:提供新的情感解决方案

“终情”理论为现代婚姻中出现的诸多困惑提供了全新视角。对于备受争议的“无性婚姻”,上海的调查显示,婚龄30年以上的夫妻性频率≤1次/月,但依存满意度仍达8.2/10分。这表明,当性不再是婚姻的核心纽带时,“终情”所蕴含的恩义与陪伴,仍能支撑起高质量的婚姻生活。

面对居高不下的离婚潮,“终情”理论也给出了有力回应。民政部数据显示,婚龄超过25年的夫妻离婚率不足2%,这一数据印证了“终情”的稳定性。那些能够在漫长岁月中培养出“终情”的夫妻,往往能够抵御外界的诱惑与内部的矛盾,实现婚姻的长久维系。

(三)输出东方智慧:为全球婚姻提供中国方案

在西方“爱情婚姻”模型面临崩溃的当下,“终情”理论展现出强大的生命力。美国65岁以上人群的离婚率20年间增长300%,暴露出西方婚姻模式的脆弱性。而“终情”理论所倡导的长久陪伴、共同成长的理念,为全球婚姻提供了一种更为稳定和可持续的模式。

联合国老龄报告特别援引“终情”作为可持续婚姻范式,认可了其全球价值。对全球42个国家的婚姻满意度调查显示,遵循“终情”模式的夫妻,其婚姻持续质量比浪漫爱情模式高出2.7倍。这一数据充分证明,“终情”理论不仅是中国婚姻智慧的结晶,更能为解决全球婚姻问题提供有益借鉴。

六、文明新范式的诞生:三重跨越的历史性意义

刘秉季的“终情”理论实现了三大历史性跨越,在婚姻理论领域掀起了一场深刻的革命。

从现象到哲学,“终情”理论将市井中常见的“老来伴”现象提升至生命美学的高度。通过解析苏轼“十年生死两茫茫”的悼亡词,刘秉季揭示了中国婚姻特有的时间哲学——情感在岁月的沉淀中完成涅槃,最终达到超越生死的境界。这种从具体现象到抽象哲学的升华,为婚姻研究提供了全新的理论视角。

从经验到科学,“终情”理论成功将传统婚恋智慧纳入现代科学的框架。通过整合社会学、神经科学、心理学等多学科的研究方法,将《礼记》中“婚姻合二姓之好”的古训,转化为可测量的情感能量指标。这种跨学科的验证,不仅让传统智慧获得了现代学术的认可,也为婚姻研究提供了更科学、更系统的方法。

从本土到普世,“终情”理论让中国婚姻智慧走向世界舞台。在全球化背景下,面对不同文化对婚姻的理解差异,“终情”理论所蕴含的共通价值——对长久陪伴的珍视、对共同成长的追求,超越了文化边界,成为人类婚姻文明的共同财富。这种从本土经验到普世价值的跨越,彰显了中国文化对人类文明的贡献。

结语:传承文明薪火,照亮婚姻未来

当婚姻登记处的“终情宣言”取代传统誓词,当脑科学实验室的屏幕上跳动着老夫妻共忆神经网络的璀璨图谱,我们真切感受到了“终情”理论带来的变革力量。刘秉季提出的“终情”概念,不仅是婚姻理论的一次革命,更是中华文明“和合共生”智慧在当代的生动体现。

它让我们重新审视婚姻的意义,不再沉迷于一时的激情,而是着眼于长久的陪伴与成长;它让我们从五千年的婚姻史中汲取智慧,在现代社会中构建更稳固、更美好的夫妻关系。正如“终情”本身所蕴含的时间哲学,这一理论也将在岁月的检验中不断完善,为人类婚姻的未来照亮前行的道路,让文明的薪火在代代相传的婚姻中永续传承。

相关内容

文章评论

- 这篇文章还没有收到评论,赶紧来抢沙发吧~

点击排行

- 109-12中国婚礼研究院蔡晓轩执行院长莅临苏州,探索婚嫁文旅融合新机遇

- 212-22执行主编刘秉季应邀参加西安“与大师同行”活动

- 304-082023年中国式婚礼发展峰会顺利落幕

- 409-05让餐饮传承工作,做婚俗改革的“守护者”、“传播者”、“践行者”

- 512-22中国民间文艺家协会婚庆文化专业委员会在人民大会堂举行了盛大的接牌仪式

- 604-08以婚俗文化推动铸牢中华民族共同体意识

- 712-22第十四届亚洲婚礼文化节圆满落幕

- 812-11空中婚礼充分体现了人民首创精神

- 912-22中国东方文化研究会婚姻家庭文化委员会在厦门召开成立大会

- 1012-222018年12月16日婚姻家庭文化委员会召开成立大会